UM APENSO DE OUTROS TRILHOS DE HISTÓRIA DA ILHA DE SANTO ANTÃO QUE ACRESCENTAM VALOR AOS EXCURSOS DO MEU FILOSOFAR TELÚRICO (I): Pedras que falam pela idade e são capazes de nos provocar água na boca.

"Boas histórias, ques pedras tem dod gente uns camuquinhas de quel bom, la na terrer e ne Fajã, graças a eterna Didita e Maria Senhorinha, e sem falar na um Papa de rolon e uns banana de Fongo que nos la na casa ene dava gosta mut…"

(face@miga Bety Fortes)

“Papa d mi rolod, inda més se for k bóbra, k lete d'cabra ê deliciosooo!”

(face@miga Marlene da Graça)

“Mim jam kme cold de pes ke papa de mi rolom el e um omor se bzot en seb pergunta kes gent mes entig”.

(face@migo Antero Monteiro)

C@ros leitores,

Começo este artigo citando em epígrafe parte de comentários de três @migos meus, feitos a volta de um "post" que publiquei na "face", onde escrevi algumas "coisas" sobre as minhas memórias e vivências da infância com histórias da pedra d’rala, um utensílio doméstico (público e privado) outrora utilizado como ferramenta na moagem do milho em Santo Antão e outras ilhas do arquipélago, cuja remanescência de alguns exemplares ainda existe na minha localidade - Ribeira da Torre.

Com esta primitiva máquina de "pedra sobre pedra" produzia-se a farinha de milho a partir da qual se confeciona a famosa papa d’mi rolom, um prato típico da culinária tradicional cabo-verdiana, chamado pelos mais velhos da minha comunidade "qentiga d'rotcha ê quê te ne morada". Pois, era, o milho, em muitos casos, o pão nosso de cada dia, o único alimento presente em todos os lares, seja no campo ou na cidade. Contudo, houve tempos em que por causa da falta do milho, isto é, durante os períodos mais difíceis marcados pelas secas e fomes cíclicas, os santantonenses "Para comer, descobrem [entre tantas coisas como sola de sapato, tronco de bananeira...] raízes de árvores que esporadicamente aparecem, sustentando-se disso e saciando a sede com o pequeno suco também extraído das raízes" (Fernandes, 1998, p. 30 grifo meu).

Para conhecer melhor a génese dos utensílios de pedra que viriam mais tarde evoluir para a nossa famosa pedra d'rala, temos de nos "ancorar no porto seguro" da história da civilização ocidental e "mergulhar nas águas profundas" do passado da humanidade. E ciente desta condição, tomaria como referencial teórico o historiador Edward McNall Burns (s.d., p. 18) para dizer que a história humana inteira pode ser dividida em dois períodos, a "Idade da Pedra" e a "Idade dos Metais". A primeira é às vezes denominada "Idade Pré-Literária", ou seja, o período anterior à invenção da escrita. A segunda coincide com o "período da história" baseada em "registos escritos". E pelo que atesta o autor supramencionado,

A Idade Pré-Literária cobre pelo menos 95 por cento da existência humana e não termina senão nas proximidades do ano 3000 a.C. A Idade dos Metais é praticamente sinónima da história das nações civilizadas. A Idade da Pedra subdivide-se em Paleolítico (antiga idade da pedra) e Neolítico (nova idade da pedra). Cada uma delas recebe o nome do tipo de armas e utensílios de pedra caracteristicamente fabricados durante o período. Assim, durante a maior parte do Paleolítico era comum afeiçoar os instrumentos retirando lascas de uma pederneira ou outra pedra e conservando o núcleo restante, que se usava como "machado manual". Na fase terminal do período, eram as próprias lascas que se usavam como facas ou pontas de lança, rejeitando-se o núcleo. O Neolítico viu os instrumentos de pedra lascada ceder o passo aos instrumentos feitos de pedra desgastada pelo atrito e polidas. (Burns, s.d., p. 18)

Assim dotado da capacidade de raciocínio, que o diferenciou desde logo dos primatas, o homem já na "Idade Pré-Literária", iniciou uma viagem pela invenção tecnológica que demonstrou a sua habilidade de utilizar os elementos que a Natureza lhe oferecia, dos quais se destaca a pedra, em seu próprio benefício. O uso da pedra que acompanhou a evolução do homem se traduziu, durante a época paleolítica, na produção de utensílios em pedra lascada, destinados a cortar, raspar, partir, furar, entre várias outras funções.

Imagem 1 - Ilustração de um homem primitivo desnudo agachado à beira de um rio segurando em cada mão lascas grandes de pedregulhos, como se estivesse pronto a desgasta-las. Fonte: http://iriscordemelad.blogspot.com/2016_05_01_archive.html

Imagem 1 - Ilustração de um homem primitivo desnudo agachado à beira de um rio segurando em cada mão lascas grandes de pedregulhos, como se estivesse pronto a desgasta-las. Fonte: http://iriscordemelad.blogspot.com/2016_05_01_archive.html

Na verdade, para o homem primitivo eram bons tempos aqueles quando as pedras estavam lascadas porque a invenção da pedra lascada "abriu novos caminhos para a sobrevivência da espécie" (Rodrigues, p. 28). Vejamos o exemplar que segue em baixo:

Imagem 2 - Ferramenta de corte de Olduvai, utensílio encontrado na

garganta de Olduvai, Tanzânia 1,8-2 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de

Janeiro: Intrínseca. p. 34.

Imagem 2 - Ferramenta de corte de Olduvai, utensílio encontrado na

garganta de Olduvai, Tanzânia 1,8-2 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de

Janeiro: Intrínseca. p. 34.

Segundo MacGregor (2013, p. 34) esta ferramenta em pedra lascada, encontrada na Tanzânia (Leste da África) foi o "começo de tudo" porque é a "origem da caixa de ferramentas". Mas, esta pedra lascada não é uma ferramenta qualquer porque marca o momento em que nos tornamos distintamente mais espertos, movidos por um impulso não só de fazer coisas, mas também de imaginar como “melhorar” as coisas. Aquelas lascas extras no gume da ferramenta de corte revelam que, desde o início, nós – ao contrário de outros animais – sentimos o desejo de fazer coisas mais sofisticadas do que o necessário. Objetos transmitem poderosas mensagens sobre quem os produz, e a ferramenta de corte é o começo de uma relação entre os seres humanos e as coisas que criaram, o que é tanto um caso de amor quanto uma dependência. A partir do momento em que nossos ancestrais começaram a fabricar ferramentas como esta, ficou impossível para as pessoas sobreviver sem os objetos que produzem; nesse sentido, fabricar coisas é o que nos torna humanos. As descobertas relacionadas com esta ferramenta na Tanzânia, tiveram como resultado mais do que simplesmente obrigar os humanos a recuar no tempo: deixaram claro que todos nós descendemos desses ancestrais africanos e que cada um de nós é parte de uma gigantesca diáspora africana – " todos trazemos a África no DNA e todas as nossas culturas começaram ali", mais concretamente na Tanzânia (Leste da África).

Imagem 3 - Mapa de África onde vemos sinalizado , no pormenor ao lado, a garganta Olduvai na Tanzânia (Leste de África). Fonte: http://www.historialia.com/detalle/57/homo-habilis-garganta-olduvai-tanzania

Imagem 3 - Mapa de África onde vemos sinalizado , no pormenor ao lado, a garganta Olduvai na Tanzânia (Leste de África). Fonte: http://www.historialia.com/detalle/57/homo-habilis-garganta-olduvai-tanzania

O arqueólogo David Attenborough citado em MacGregor (2013) assevera que este utensílio talhado em pedra lascada e encontrado na garganta de Olduvai, na Tanzânia, há aproximadamente 1,8-2 Milhões de Anos,

... está na base de um processo que se tornou quase obsessivo entre os seres humanos. É algo criado a partir de uma substância natural com um propósito específico, e, de certa maneira, quem fez o objeto tinha uma noção de por que precisava dele. É mais complexo do que o necessário para desempenhar a função na qual foi usado? Acho que se pode quase dizer que sim. Ele precisava mesmo tirar uma, duas, três, quatro, cinco lascas de um lado e três do outro? Não bastariam duas? Acho que sim. Acho que o homem ou a mulher que segurou isto o fez apenas para um trabalho específico e talvez sentisse alguma satisfação em saber que aquilo cumpriria sua tarefa com grande eficácia, economia e ordem. Com o passar do tempo, se poderia dizer que ele passou a fazê-lo de forma primorosa, mas talvez ainda não. Era o começo de uma jornada. (Attenborough ap. Macgregor, 2013, p. 36)

O percurso dessa jornada, como já vimos no princípio deste artigo, tem como último estágio o período Neolítico, também denominado por "nova idade da pedra". Esta denominação porque os objetos de pedra utilizados como ferramentas passaram a ser feitos pelo método do polimento, mediante o atrito, ao invés da fratura e separação de lascas, como se fazia no estágio anterior. Pensamos que a ferramenta na imagem em baixo é esclarecedora.

Imagem 4 - Machadinha de Olduvai Ferramenta encontrada na garganta de Olduvai, Tanzânia (Leste da África), há 1,2-1,4 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de Janeiro: Intrínseca. p. 39.

Imagem 4 - Machadinha de Olduvai Ferramenta encontrada na garganta de Olduvai, Tanzânia (Leste da África), há 1,2-1,4 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de Janeiro: Intrínseca. p. 39.

Esta machadinha é bem diferente das ferramentas de corte produzidas a partir das lascas de pedra do Paleolítico, porque não é um objeto simples de produzir. É resultado de experiência, planejamento cuidadoso e habilidade adquirida e refinada durante um longo período. Esta ferramenta de pedra polida é:

Tão importante para a nossa história quanto a grande destreza manual necessária para fazer este instrumento de corte é o salto conceptual exigido: a capacidade de imaginar num bruto bloco de pedra a forma que se quer produzir, assim como o escultor de hoje vê a estátua que aguarda dentro do bloco de pedra. Este particular pedaço de suprema pedra high-tech [...] veio de uma camada geológica mais recente do que a ferramenta de corte, feita centenas de milhares de anos antes, e há um imenso salto entre aqueles primeiros utensílios de pedra e esta machadinha. É aqui que encontramos as origens reais dos humanos modernos. Nós reconheceríamos alguém igual a nós em quem a fez. (MacGregor, 2013, p. 40)

Esta ferramenta é prova de que o Neolítico viu os instrumentos de pedra lascada ceder o passo aos instrumentos feitos de pedra desgastada pelo atrito e polidas. Sobre os avanços tecnológicos desse estágio assinala-se que:

A muitos respeitos, a nova idade da pedra foi a era mais importante na história do mundo até então. O nível do progresso material atingiu novas alturas. O homem neolítico exercia maior domínio sobre o meio do que qualquer dos seus predecessores. Tinha menos probabilidades de perecer devido a uma mudança das condições climáticas ou porque viesse a falhar uma parte dos seus recursos alimentares. Essa decisiva vantagem resultou, sobretudo, do desenvolvimento da agricultura. Enquanto todos os homens que viveram anteriormente eram coletores, o homem neolítico era produtor de alimentos. (Burns, S.d., p. 29)

Ainda, com a descoberta da agricultura também nesse estágio o homem iniciou um novo processo de produção de utensílios, assim como o processo de transformação do seus alimentos. Passou a utilizar mais tipos de pedras, como o sílex e o polimento, como nova técnica de produção. Como essas novas atividades requeriam novos utensílios, surgiram, neste contexto, instrumentos mais capazes e adaptados a novas práticas, como a lâmina para as foices de corte, a enxó de pedra para cultivar a terra e os moinhos manuais para moagem dos cereais.

Assim, conhece-se, desse tempo a “mó de rebolo” ou “mó de vaivém”, constituída por duas pedras (mós), uma dormente (pouso) e outra movente (volante). Como o próprio nome deixa transparecer, o movimento de rebolo e vaivém da movente ou volante sobre o cereal (milho e outros grãos) que se encontrava na mó dormente ou pouso, transformava-o num novo produto, a farinha, que para ser obtida, ele passou a triturar os grãos com duas pedras lisas, uma maior e fixa; outra menor e móvel, a qual foi-se aperfeiçoando aos poucos.

Estava-se na pré-história da agricultura e era este o processo usado no Egito e o resto do "Crescente Fértil" (território que se estende das planícies aluviais do Nilo, continuando pela margem leste do Mediterrâneo, em torno do norte do deserto sírio e através da Península Arábica e da Mesopotâmia, até o Golfo Pérsico) há muitos milhares de anos.

Imagem 5 - Estatueta egípcia da dinastia III fazendo a representação de uma mulher nas lides domésticas da moagem de cerais utilizando a mó de rebolo, um exemplar africano arcaizante da pedra d'rala. Fonte: Morgan (1896). Recherches sur les origines de l'Egipte. Paris: s/ed. p. 144.

Imagem 5 - Estatueta egípcia da dinastia III fazendo a representação de uma mulher nas lides domésticas da moagem de cerais utilizando a mó de rebolo, um exemplar africano arcaizante da pedra d'rala. Fonte: Morgan (1896). Recherches sur les origines de l'Egipte. Paris: s/ed. p. 144.

Se é coerente afirmar que a ferramenta de pedra lascada encontrada em Olduvai é o "começo de tudo" e a "origem da caixa de ferramentas" e que, igualmente, a machadinha, também de Olduvai, reflete a "capacidade de imaginação" do homem (Macgregor, 2013), não é mera retórica nossa dizer, citando as palavras do eclético (historiador, filólogo, teólogo, filósofo, escritor…) francês, Joseph Ernest Renan (1823-1892), que “Um mundo sem ciência é escravatura, o mundo fazendo girar a mó, submetido à matéria, equiparando à besta de carga". Portanto, a invenção da mó de rebolo é o começo de uma nova arte e técnica (ciência) que veio libertar o homem do cansaço desse trabalho árduo e fastidioso de transformação dos grãos...

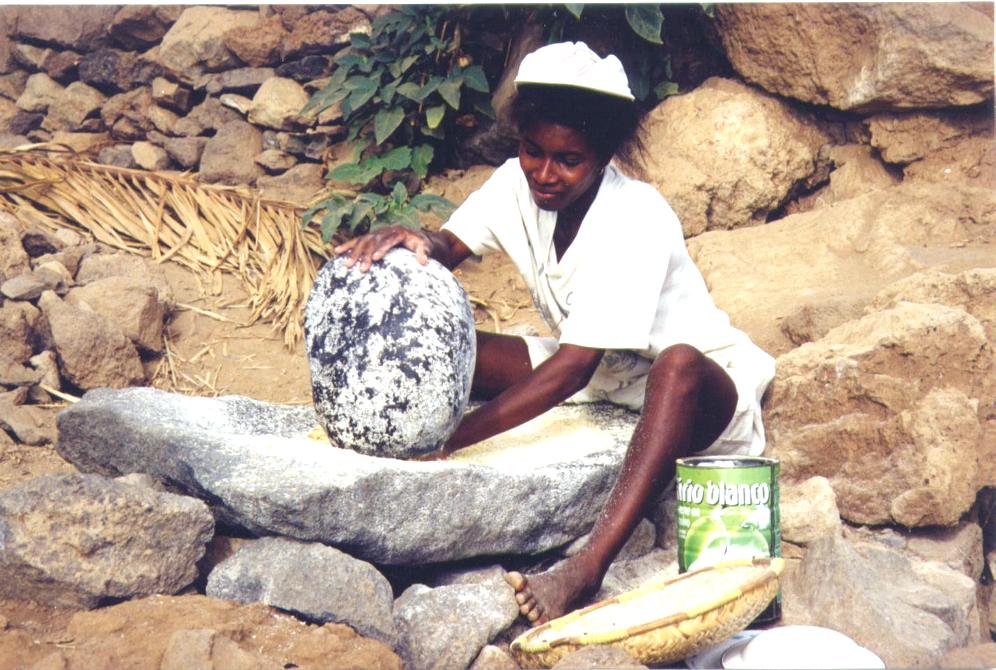

Mó, mais concretamente, um moedor de pedra de origem neolítica, constituído por duas pedras sobrepostas, é denominado “mó de rebolo” ou “mó de vaivém” e vulgo, nestas bandas (ilha de Santo Antão), como já dissemos, “pedra d’rala”. Trata-se de um utensílio doméstico acionado diretamente à mão por mulheres e homens desta ilha na moagem do milho (cru ou torrado) para fazer farinha ou camoca, como se pode ver na foto em baixo.

Imagem 6 - Uma jovem mulher de Santo Antão (Tarrafal de Monte Trigo) moendo milho na pedra d'rala, onde ao lado vê a bandeja, outro utensílio doméstico tradicional usado nesta ilha durante o ciclo de transformação do milho. Fonte: www.mindelo.info

Imagem 6 - Uma jovem mulher de Santo Antão (Tarrafal de Monte Trigo) moendo milho na pedra d'rala, onde ao lado vê a bandeja, outro utensílio doméstico tradicional usado nesta ilha durante o ciclo de transformação do milho. Fonte: www.mindelo.info

Sobre o formato e a história dessa primitiva máquina de pedra em solo cabo-verdiano, escreveu o antropólogo cabo-verdiano João Lopes Filho (1997) em seu Corpo e Pão – o vestuário e o regime alimentar cabo-verdianos, o seguinte:

“Consta de uma laje larga e um tanto côncava, sobre a qual espalham o milho para ser triturado por uma outra padra de formato ovalóide, num movimento de vaivém sobre a primeira (tanto uma como a outra terão de ser pedras rijas). Trata-se de um instrumento pré-histórico destinado a esmigalhar ou moer os grãos e […] é […] muito mais primitivo, de tipo das mais antigas mós neolíticas, que entre nós se encontra ainda no espólio arcaizante de alguns castros não romanizados, mas na África Ocidental, continua em uso em alguns lugares, como testemunha o facto de ela ter sido encontrada entre os Bochimanes de Angola onde, «para triturar frutos e sementes, alguns grupos utilizam igualmente uma pedra achatada a servir de mó de rebolo». Alguns autores sustentam, ainda, que este utensílio teria sido introduzido em Cabo Verde a partir das Canárias, onde já existia” (pp. 217-218).

Imagem 7 - Imagem (Desenho) de duas pedras pré-romanas sobrepostas em forma de mó de rebolo (cavado) existente no Museu Etnológico de Portugal. Esboço feito pelo Desenhador F. Valença.

Imagem 7 - Imagem (Desenho) de duas pedras pré-romanas sobrepostas em forma de mó de rebolo (cavado) existente no Museu Etnológico de Portugal. Esboço feito pelo Desenhador F. Valença.

Contudo, uma fonte primária acedida online, nos dá conta que já "os antepassados dos portugueses empregavam pedras" desse tipo ou quase parecidas com a nossa pedra d'rala, como se pode ver na imagem 7. De acordo como o autor desta fonte, essa ferramenta era utilizada na "moagem de cereais ou outras substâncias que servissem para o fabrico de pães e bolos". E crendo na autenticidade dessa fonte, então é pouco provável que o costume do uso da pedra d’rala tenha sido introduzido em Cabo Verde, a partir das ilhas Canárias como deixam transparecer os autores lidos por João Lopes Filho (1997).

Em Santo antão é muito mais provável que a sua introdução, tenha sido feita nos primórdios da fixação do homem no espaço desta ilha. Estou falando de homens como os portugueses e afro-negros, mais concretamente, os algarvios e os escravos já "ladinizados" ou mesmo libertos, importados pelos colonizadores a partir de Santiago para trabalharem na atividade agrícola, a contar, mais concretamente, a partir do século XVII, um tempo histórico extremamente jovem para a idade muito recuada dessa pedra, um utensílio neolítico (pré-história).

Imagem 8 - Fotografia feita por mim à Nhá Titina de Sérgio e sua pedra d'rala na Zona de Cruz de Cima, no Alto da Ribeira da Torre - Novembro de 2016

Imagem 8 - Fotografia feita por mim à Nhá Titina de Sérgio e sua pedra d'rala na Zona de Cruz de Cima, no Alto da Ribeira da Torre - Novembro de 2016

Quanto às suas localizações no vale da Ribeira da Torre, fiz um pequeno levantamento, tendo contabilizado, só num pequeno périplo às zonas circum-adjacentes ao Top d'Mranda, a majestosa torre de pedra que é a nossa imagem de marca, como se pode ver pela trajetória tracejado à vermelho, do alto da Penha de França à zona de Ladeirinha, 10 pedras d'rala: Penha de França (duas); Selada de Ribeirinha de Jorge (três); Varzinha (uma); Cabouco de Polingrina (uma); Cruz de Cima (uma) e Ladeirinha (duas). As confiram na imagem que se segue em baixo.

Imagem 9 - Imagem do Vale da Ribeira da Torre e sua imponente Top d'Mranda em cuja volta ainda encontramos alguns exemplares inoperacionais da pedra d'rala (exceto a pedra da imagem 6). Fonte: Manuel Nascimento, em http://asemana.sapo.cv/spip.php?article83031 (Adaptado)

Imagem 9 - Imagem do Vale da Ribeira da Torre e sua imponente Top d'Mranda em cuja volta ainda encontramos alguns exemplares inoperacionais da pedra d'rala (exceto a pedra da imagem 6). Fonte: Manuel Nascimento, em http://asemana.sapo.cv/spip.php?article83031 (Adaptado)

Quantas pedras d'rala em tantas outras ribeiras e lombos (zonas rurais) dos três concelhos da nossa a ilha, podemos ainda encontrar? Crê-se que várias! E se tivéssemos que fazer um levantamento e respetivas sinalizações das mesmas, andando a ilha de Santo Antão de lés a lés, iriamos encontra-las aos montes e, de certeza, constatar, in loco, que algumas delas até agora se operam, ou seja, as pessoas mais antigas ainda conservam o costume do seu uso para moerem prentém (milho torrado) e produzirem a famosa camoca de milho avermelhado oriundo da Argentina, milho este chamado lá para as bandas de Altomira por "mi d'Jon" ou em Ponta do Sol por "mi d'Mria Russa", mas na minha localidade (Ribeirinha de Jorge) por "mi sénguinha". Olhem que este cereal torrado e moído dá "um cmuquinha" de fazer água na boca! Outrossim, dizem que se administrado como ramed d'terra contribui para a cura da anemia...

Imagem 10 - Foto feito por mim ao Martim de Ti Xiquinha simulando ralar milho na pedra d'rala pertencente à sua falcida mãe, no Lombo da Penha de França, Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016

Imagem 10 - Foto feito por mim ao Martim de Ti Xiquinha simulando ralar milho na pedra d'rala pertencente à sua falcida mãe, no Lombo da Penha de França, Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016

Havia outrora várias protótipos de pedra d'rala nesta ilha e dizem que os seus usos eram frequentes, por se tratar de uma ilha essencialmente agrícola e onde o milho era a principal cultura e a base da dieta do povo, quer no campo ou na cidade. Em tempos de carestia de comida devido as secas e fomes, o seu uso era mais intenso. O motivo é que as pessoas não tendo mais nada que comer a não ser milho que dera à praia mercê aos encalhamentos de alguns navios estrangeiros nas nossas encostas, por exemplo Maria Cristina, vulgo ‘Maria Russa’ (encalhado na Ponta do Sol, 1919) e John Schmeltzer encalhado na Praia Formosa, 1947). Abrindo um curto parêntese sobre esses dois fatos históricos locais, para confirmar a veracidade das suas ocorrências, lê-se em Fernandes (1998) o seguinte:

Aos 17 de Março de 1919, por volta das 11 horas da manhã, foi encalhada na Baixo do Cavalo para uns, Baixinho de Nha Mri Juninha para outros, aproximadamente a um quilómetro de distância donde se situava o antigo farol da Ponta do Sol, o navio cargueiro "Maria Cristina" chamado 'Maria Russa' pelos solpontenses, nome que ficou conhecido na história de Santo Antão. [...] «Maria Russa» estava carregado de milho e vinha da Argentina para a Grécia. Poucos dias depois era a 'móia'... Durante quase três dezenas de anos, o barco passou a ser «o pão nosso de cada dia» para muito boa gente (ponto de ração para a caldeira dos mais pobres) [...].

Era nos anos mil novecentos e quarenta e sete, a vinte e cinco de Novembro, quando o navio John Schmeltzer de nacionalidade americana (carregado de mantimentos como milho, sêmeas e sementes de girassol, provenientes da América do Sul) se afundou. Ao passar por Cabo Verde, necessariamente na zona de Barlavento, uma forte bruma dificultou a navegação, tendo o barco encalhado no sitio da 'Canjana' lá para os lados da Praia Formosa, Ilha de Santo Antão. Foi assim que a procissão de pessoas de todas os cantos da Ilha ia chegando, noite e dia. Muita gente se safou da fome. Mas muitas pessoas morreram ao se atirar ao mar sem saber nada, tentando recolher esses produtos. A informação que se tinha era a de que dos restos mortais, só vinham à superfície porções de fezes, sinal evidente do seu trágico desaparecimento. Houve situações em que homens recebiam dos familiares, um binde de 'cuscus,' para conduzirem o corpo ao cemitério. Às vezes, os homens nem tinham paciência de esperar que o moribundo cerrasse os olhos, arrefecesse e fosse compensado. Casos houve, em que a pessoa quando atirada para cova adentro, exclamava: «inda mene merre!». (Fernandes, 1998, pp. 25-31)

Segundo relatos de quem viveu ou conviveu com pessoas que viveram nos tempos em que havia só milho para comer nesta ilha, muita gente se levantava de cama por volta das três da madrugada para porem na fila e aguardar, ansiosamente, pela sua vez de fazer moagem do seu milho na pedra d'rala e produzir farinha para, antes de partirem para as jornadas de trabalho de manhãzinha, poderem confecionar o teu tacho de papa d’mi rolon, o seu único matar d'injun disponível. Contudo, houve tempos em o milho era engolido inchado ou cru, porque "fome n'dem lei".

Imagem 11 - Foto feito por mim ao Tio Djunga e a pedra d'rala que ainda existe na casa do nosso ascendente paterno (Bisavô e Avô) Manuel Zacarias Monteiro, na zona de Selada de Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016

Imagem 11 - Foto feito por mim ao Tio Djunga e a pedra d'rala que ainda existe na casa do nosso ascendente paterno (Bisavô e Avô) Manuel Zacarias Monteiro, na zona de Selada de Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016

Hoje, é com muita pena que não vemos a prática do uso da pedra d’rala no quintal ou terreiro de cada casa nas ribeiras ou povoados rurais da nossa ilha. Quanto ao seu uso pelos mais jovens, entre eles, aqueles que a conhecem, fazem a sua recusa. Outrossim, os jovens que a desconhecem por completo, sequer ousam perguntar sobre a sua história e investigar qual o seu valor cultural, quanto mais agora investir na aprendizagem do seu manuseio junto das pessoas mais idosas! É esse o tipo de 'gente' (filhos, sobrinhos, netos...) que estamos preparando para enfrentar o amanhã...

Contudo, peço minhas sinceras desculpas aqueles jovens que não se incluem nesse role, porque sei que ainda existem alguns deles (as relíquias entre a nova geração) que realmente sabem o gosto do "ralar" e "rolar" com o vaivém nas mãos do destino sobre o pouso das oportunidades do dia-a-dia e que a vida lhes dá, para poderem comer, por dia, um único prato de papa d'mi rolon, porque as suas famílias passam necessidades e em casa dos pais não têm quase nada que comer.

Imagem 12 - Exemplares de pequenos sacos de farinha de milho importados do Brasil. Fonte: http://sinhaalimentos.com.br

Imagem 12 - Exemplares de pequenos sacos de farinha de milho importados do Brasil. Fonte: http://sinhaalimentos.com.br

Mas p'ra quê toda essa maçada que implica levantar de cama de madrugada, meus caros jovens, para moer na pedra d'rala e fazer farinha de milho, se ela já vem todo pronto do exterior, empacotada, em saquinhos de plástico, rotulados com marca diversa, preço e logo com a Dona IVA incluído. Mas, antes que me esqueço, diria que Dona IVA não! Mas, Senhor IVA porque estamos falando de "O" imposto... coisa que os linguistas discutiriam e esclareceriam melhor do que "certos" políticos da nossa Ágora.

Quanto a compra desses saquinhos de farinha de milho, basta ter dinheiro no bolso para mandar vir qualquer um, ao gosto, necessidade e preferência do freguês, entrando numa loja a retalho ao dobrar de um dos becos da Povoação (Cidade da Ribeira Grande) ou em qualquer ribeira. Porém, não havendo farinha de milho moído na pedra d'rala, desse milho geneticamente modificado, rotulado e em saquinhos de plástico, eu preferiria a Sinhá Fina porque moda gent entig tava dzê, "sberba n'dem bonq pê sentá" e já não tenho "pança" com a capacidade suficiente de suportar a Sinhá Média, quanto mais a Grossa?!

Fontes:

Livros

Burns, E. MC. (s.d.). História da Civilização Ocidental - Vol. I. Rio de Janeiro/Porto Alegre/São Paulo: Globo. S.d.

Fernandes, M. P. R. M. (1998). Os Contos da Paula. Mindelo: Gráfica do Mindelo.

Filho, J. L. (1997). O Corpo e o Pão - O Vestuário e o Regime Alimentar Cabo-verdianos. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.

Ki-Zerbo, J. (2010). História geral da África I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco.

Macgregor, N. (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de Janeiro: Intrínseca.

Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.

Rosicler, M. R. (s.d). O Homem na Pré-História. S.l: Editora Moderna. S.d.

Links

http://asemana.sapo.cv/spip.php?article83031

http://iriscordemelad.blogspot.com/2016_05_01_archive.html

http://www.historialia.com/detalle/57/homo-habilis-garganta-olduvai-tanzania

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescente_F%C3%A9rtil

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_da_Pedra

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico

Na minha zona, por exemplo, antigamente, haviam várias pedras do tipo e o seu uso era frequente. Eram usadas para triturar prentém do qual se fazia a famosa camoca de milho, "mi rolon" (farinha de milho não muito fina) para fazer "papa k'bobra" e outras COMESTÍVEIS à base do milho, "o pão nosso de cada dia", antigamente.

Hoje não existe uma pedra dessas, naqueles sítios onde existiam antigamente, para poder servir de memória e assim contar a história aos que não sabem. Bons tempos, mas infelizmente...

Na minha zona, por exemplo, antigamente, haviam várias pedras do tipo e o seu uso era frequente. Eram usadas para triturar prentém do qual se fazia a famosa camoca de milho, "mi rolon" (farinha de milho não muito fina) para fazer "papa k'bobra" e outras COMESTÍVEIS à base do milho, "o pão nosso de cada dia", antigamente.

Hoje não existe uma pedra dessas, naqueles sítios onde existiam antigamente, para poder servir de memóri

EXCURSOS DO MEU FILOSOFAR TELÚRICO (I): Comida e filosofia como degustação de três pratos típicos, à base do milho, na culinária tradicional cabo-verdiana (cachupa, papa, camoca).

“… a Cachupa (sopa de milho) não é mais usada por esses vagabundos, o milho come-se cru, já não há paciência para o cozinhar, o que provoca uma dilatação do estômago, devido à fermentação.”

(Luís Romano, Famintos, 1983, p. 23)

“Antónia de Laura, de pau de pilão na mão, de manhã cedo e à tardinha, batia, batia, preparando xerém, papas, fongos, brinholas, cuscuz torrado […] De balaio de tentém a apurar a farinha…”

(Teobaldo Virgínio, O Meu Tio Jonas, 1993, p. 51)

“– Que ninguém nos venha perturbar inadvertidamente, pretendendo que ninguém tem desejo […] de comida que não seja de qualidade. Porque, na verdade, toda a gente tem desejo do que é bom”.

(Platão, A República, 438a)

Senhores e senhoras, com as três citações em epígrafe, peço-vos licença para fazer algumas divagações filosóficas com os pés bem no chão e a cabeça fito na comida, pão nosso de cada dia. Vou filosofar um pouco sobre os tramas do mundo do comum dos mortais, “mundo sensível”, como o denominou Platão.

Começo os meus excursos dizendo que, num plemanhã log cidin, acordei-me com o estômago descabelado. Pensando na comida, veio, instintivamente, a ideia de preparar uma cachupa meme (cachupa c’se, sem ‘pão’) para o almoço, e com ela poder ‘tapar’ o enorme buraco que tinha aberto no estômago. De onde me veio essa lebzia meu Deus! Estou com “bicho-carpinteiro”? Será?!

Subitamente, perdi a fome, assim como, a vontade de comer cachupa c’se. E, em tom baixinho, murmurando, disse com os meus botões: ah qual história, almoçarei papa q’bobra!

Jantarei camoca d’pedra d’rala e pera desafogar a goela e desempedrar o estômago, nada melhor do que um chá d’cana pzód ne plon. Em todo o caso, hoje é Domingo! Então, p’ra quê infrontá por causa d’comida?

Uma hora e meia depois, tive uma intuição e, ante ao impulso incontrolável de pegar em lápis e papel, meus fiéis instrumentos no trabalho de “história e memória”, segurei, primeiro, esse modesto e dócil carvão, a seguir, uma folha reciclável de teste sumativo apanhado entre o montão de papeis que costumo guardar em casa, e, assim, comecei a escrevinhar algumas ideias que me foram, através de um insight, aparecendo, mercê, Luís Romano, Teobaldo Virgínio e Platão, todos, meus escudeiros, citados em epígrafe. Seduzido pelos três, movido pela vontade de saber e pelo meu recente êxtase pela escrita sobre coisas da terra, aventurei-me, numa digressão filosófica sobre o assunto comida, um tema inédito no lado de cá. Mas, digressão filosófica sobre comida? Filosofia e comida? Como assim?!

Sim, comida e filosofia! É isso que leram! Mas atenção! Comida e filosofia só depois de “barriga cheia”, porque como se diz aqui na ilha “sóc bezi n’de pô impê”! E sendo verdade, então, vamos encher o bucho primeiro, porque o almoço já está pronto e sobre a mesa. E já sabem, ê papa q’bobra! Convido a todos a gastarem sua parte dess pôq ’nom mi chega…

De barriga cheia, lancei-me, de seguida, na projeção do meu empreendimento. Ao começar, senti, como é óbvio, necessidade de uma base filosófica por onde devia colocar as primeiras pedras do meu "filosofar telúrico". Repito, meu filosofar telúrico! Essa base se deve ao fato de que nenhum pensamento filosófico, por mais original que seja, “cai do céu”, digamos que não é um fiat lux ex nihilo. Aprendi isso com os meus mestres, aos quais deve muito, parte das minhas habilidades e competências desenvolvidas na área de investigação filosófica. E com base nesse pressuposto, diria que todo o esforço empregue no ato do filosofar tem de estar ligado a algum antecedente. Afinal de contas, a historicidade é caraterístico do saber filosófico.

A priori, com esse desiderato, comecei a revolver entre os meus arquivos digitais acedidos vi@ net, possíveis referências que, eventualmente, podiam me ajudar no desenvolvimento desse tema. Eis que me surge, depois de alguma procura, e quando menos esperava, uma obra da autoria de Angelina Nascimento (2007), com o título Comida: Prazeres, Gozos e Transgressões[i]. Estou falando de uma referênci@ (e-book) que tinha guard@do num dispositivo de armazen@mento de d@dos, em uma p@sta com o nome v@rios.philos e o ficheiro Antrop@sofia[ii].

Comecei a revoltear esse livro e, mais ou menos, em meio do caminho, parei num tópico com a denominação «Comida e Filosofa». Assim sendo, disse com os meus botões: caso resolvido, acertei em cheio… eureka!!

Foi bastante rápida a leitura desse tópico. O seu esboço, feito em menos de uma página. Nela, deparei-me com uma ligeira citação a partir de um empréstimo feito em um filósofo francês da atualidade, um ‘cinquentão’, de nome Michel Onfrey[iii]. Segue, em baixo, o seu registo:

Quando um filósofo fala de música ou pintura, continua sendo respeitado. Mas eu escrevo sobre comida e vinhos, que estão ligados ao olfato e ao paladar, sentidos considerados menos nobres pela nossa cultura. Luto para que a filosofia passe a encarar o corpo por inteiro”. (Nascimento, 2007, p. 108)

No filósofo Michel Onfrey reside la maître en quete desse tema proposto em meu projeto "excursos do meu filosofar telúrico". Como diz ele é preciso “lutar para que a filosofia passe a encarar o corpo por inteiro”. Mas, é bom que se diga que isto só é possível se, e só se, aderir às estratégias da “reforma” e “pluridimensionalidade” do pensamento (Morin, 2006). A meu ver, um pensamento que não separa, mas une. Une os diferentes saberes, sem pôr a tónica nos seus valores, resultados práticos e direções. Une o sensível com o inteligível, em vez de os dividir e distinguir, como fez Platão no seu tempo. Portanto, mercê Onfrey e Morin, é possível relacionar comida e filosofia. Outrossim, comida e outros saberes auxiliares à filosofia, tais como: arte, ciência (ciências sociais e humanas), política, religião, etc.

Na análise das relações entre comida e arte, é possível cruzar a culinária tradicional cabo-verdiana à base do milho com certas formas de expressão de arte, exemplo, literatura e pintura. Só a título ilustrativo, no campo da produção literária, encontramos um escólio sobre cachupa redigido por Baltazar Lopes, quem teve a coragem de beliscar nesse tema, através de um artigo intitulado “A Cachupa Nossa Quotidiana”, texto redigido em Fevereiro de 1983, e publicado no primeiro número da revista Ponto & Vírgula.

Ainda no campo da literatura de ficção podemos destacar obras de vulto como “Os Famintos” de Luís Romano (1983), um escritor já falecido, ilustre filho de Santo Antão, cuja obra é, a meu ver, uma ode (repito, UMA ODE!) aos tempos dramáticos de seca cíclica e prolongada em Cabo Verde e que foram responsáveis pela dizimação de boa parte da população da ilha de Santo Antão e outras ilhas irmãs, em tempos idos, bem visíveis no terreno através da carestia de comida para alimentar a bocas eslazeiradas destas ilhas. Como diz Romano (1983) naquela época qualquer camarada (sobre)vivente, “esperando a morte do moribundo, era capaz de o mergulhar dedos na goela não para lhe evitar a asfixia, mas para lhe retirar o bocado entalado na garganta e engoli-lo num fechar de olhos” (p. 23).

(Fotografia da Ilha de Santo Antão em tempos de fome, década de 40. Um aspeto de como grande parte da população vivia no interior da ilha, em 1940 e depois em 1942 e anos seguintes a seca prolongada foi responsável por uma das maiores catástrofes demográficas da história de Cabo Verde. Imagem acedida online em: https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2012/03/guine-6374-p9675-meu-pai-meu-velho-meu.html)

Igualmente, no capítulo da arte em sua relação com a culinária destacam-se, no campo da pintura, algumas telas de Kiki Lima que, em meu entender, com os seus “ligeiros traços e poli cromatismos” de uma pintura “mimética” e "expressiva" da cultura cabo-verdiana (arte como imitação e expressão), retrata mulheres no pilão, a ventilar milho, fazendo cachupa na lenha e atiçando o lume no fogão de três pedras suportando o cadeirão, todas no seu esforço de representação da parte mais saborosa do ciclo de transformação do milho: a preparação e confeção da cachupa, nossa quotidiana...

Com Kiki Lima, podemos identificar alguns motes de estudo sobre a relações arte e comida (pintura e cachupa). Nesse pintor existem muitos aspetos que podem ser explorados a esse respeito. Diria eu, aspetos que dariam para desenvolver trabalhos e mais trabalhos de investigação. Então, para os filósofos da arte, que tal a sugestão de uma monografia sob o título Comida e Arte em Kiki Lima: um apontamento estético sobre pintura e cachupa, nossa quotidiana?

Hoje, quem não esta acompanhando continuamente as atualizações do saber filosófico, tampouco se “põe a par” dos reajustes que nele se vai fazendo, por causa das necessidades, invenções, exigências e desafios culturais dos novos tempos, pode achar um absurdo virmos à ribalta propor divagações a volta do tema comida e filosofia. Até, os mais incautos, podem dizer que é trote, já se chegou ao cúmulo da loucura e do ridículo por causa da filosofia, que filosofia nos arribou à cabeça, ou, quem sabe, dizerem com as suas próprias bocas, pensando com a cabeça dos outros, que estamos passando por uma fase de lebzia (falta de comida, fome!).

Vendo bem as coisas nesta última direção, até digo que é falta de comida sim! Mas, não é falta de comida no “bucho”. É na cabeça, isto é, uma espécie de lebzia de conhecimento, o que já é muito bom! E para saciar essa fome, de momento, nada melhor que divagar, filosofar sobre comida.

Se bem que o nosso pai, avô, bisavô, tetravô… Aristóteles já havia dito que “O filósofo é aquele que possui a totalidade do saber na medida do possível”. E para conseguir almejar esse saber total, geral, há que filosofar sobre tudo. Contudo, a expressão “tudo” que aqui se emprega pode estar armadilhado. Filosofar sobre tudo, quer dizer todas as coisas, mas não significa qualquer coisa! E mesmo que seja filosofar sobre qualquer coisa, essa coisa qualquer tem de nos interessar e interessar a todos. Então, comida não interessa a todos? Quem não come? Quem não sente fome? Quem não degusta o que é bom de comer?

Corroborando o argumento de Aristóteles, citaria outro filósofo, Buno Giuliani (2002) para dizer que filosofar é “procurar os princípios da natureza visível e invisível, é interrogar-se sobre a natureza da ‘substância’ […] de que são feitas todas as coisas materiais ou espirituais, a partir da experiência humana” (p. 125).

Baseando em Giuliani (200), afirmo que com essas divagações procura-se “os princípios da natureza visível”, interrogando sobre a “natureza da substância” de que são feitas algumas “coisas materiais” no campo da culinária tradicional cabo-verdiana. Culinária, um "saber-fazer" edificado a partir da experiência sensorial, em todos e com todos os sentidos, isto é, graças às sensações e aos órgãos sensoriais.

Ainda "atiço o lume" dizendo que, com estas divagações, estou filosofando “espigando milho” em solo cabo-verdiano, na nossa terra! Não é uma "pseudo-mania" minha, mas uma intuição que me permite, a partir de algumas experiências sensoriais vivenciadas como humano que sou, tecer relações entre o que se come e o que se pensa, numa tentativa de desenvolver uma atitude filosófica inovadora, isto é, um “filosofar como degustação”, passe as expressões do nosso já citado Onfrey. E isto implica erigir uma filosofia a partir do paladar conjugado com o olfato, a visão e todos os outros sentidos juntos, em concorrência com a razão, fonte do "filosofar como indagação".

Já se referiu que o foco central dessas divagações filosóficas sobre a comida, está em três pratos típicos da culinária tradicional cabo-verdiana confecionados à base do milho, concretamente, a cachupa, a papa e a camoca, comidas boas mencionadas no início do texto e que fazem parte do complexo da cozinha nacional, consolidado, há muito tempo, desde a era colonial, como afirmam os estudiosos da nossa história.

Passando agora, sem mais delongas, à “degustação” do almoço que, por perda de apetite e má vontade, não quis confecionar nesse dia, começo por dizer, à parte a história, que a cachupa é, sem dúvida, um dos mais caraterísticos pratos da culinária tradicional cabo-verdiana, se não, o alimento básico de toda a população de Cabo Verde e, por isso, reflete, praticamente, a paisagem, a riqueza e a cultura do nosso povo. Entre os vários preparados do milho, ela erigiu-se como soberana e incontestada nos gostos dos cabo-verdianos (os de cá e os lá, os dentro ou fora).

Existem três maneiras diferentes de a confecionar: cachupa rica, cachupa pobre ou de “agua e sal” e cachupa com peixe. Grosso modo, na cachupa “entram como ingredientes milho cochido (retirado o farelo), feijão, mandioca, batata vulgar e doce, hortaliças, chouriço, carnes variadas, abóbora, inhame, variedade de elementos que nas classes mais pobres se vêem reduzidos, muitas vezes, apenas a milho feijão, água e sal…” (Filho 1997, p. 198)

Para degustar melhor a cachupa diria, suportado em Agostinho Rocha, que em Santo Antão, este prato é "predilecto, faz-se desfarelando o milho no pilão de cochir ou batchir o milho, significando cochir, bater no coche ou no pilão de batchir, bater, importado do batcher de certos falares brasileiros” (p. 55).

Batchido o milho, em seguida era-lhe retirado o farelo no balaio de tem-tem e levado a cozer na caldeira de fazer cachupa. Adicionava-se-lhe ervilha, feijão pedra ou feijão pavão, corruptela de fava, e depois de secar duas ou três águas, deitava-se-lhe o pão de caldeira, constituído por mandioca, inhame, banana verde, abóbora, batata doce ou batata inglesa, mas, antes de levar o pão já tinha levado carne, toucinho, peixe ou galinha, couve, agriões ou mostarda em folhas.

No fim era temperado com pimenta, cravo, malagueta, tudo pilado no pratinho de pisar tempero que era uma escudela de figueira, deitava-se o sal com uma colher para ver se estava no ponto ou se este tinha salgado a comida. Já se podia tirar o rico caldo de cachupa.

Às vezes quando havia alguém com vontade de comer, antes de jantar dava-lhe cachupa ‘sepulcada’, isto é, salpicada. A cachupa era levada à mesa em terrinas, travessas, pratos de folha ou pratos de figueira, conforme a categoria das pessoas, sendo o ‘pão’ e a carne servidos noutros pratos. Deixava-se uma parte de cachupa ou micochido para o ‘pão’ de café do dia seguinte, ou seja, para o pequeno almoço, aí as seis ou sete horas de manhã. Depois de guisada era servida com peixe frito ou carne assada, ovos cozidos, quentes, ou escalfados, ovos de tartaruga, chouriço, linguiça, fruta, morcela, paio ou peixe assado nas brasas, batata doce assada, mandioca assada na brasa ou feita como a batata ou também podia ser cozida e seguia-se para trabalho até a hora do almoço. […]

Quando a cachupa não trazia pão ou ingredientes, diziam que comiam a cachupa ‘merme’ e que era só cachupa «c’se». (Rocha, 1990, p. 55-56)

De facto, verifica-se que a culinária cabo-verdiana é feita de engenho e a partir, principalmente, do milho, reafirmo, o pão "nosso de cada dia”, em sua relação com o pilão e outras máquinas arcaicas de "pedra e pau". Excetuando os tempos de falta de milho em Cabo Verde, desse alimento não se comia só o farelo, o qual, em tempos de fartura, era administrado como ração para “alimárias” (porcos, cabras, galinhas, etc.).

Sobre o uso deste utensílio doméstico e sua importância no ciclo de transformação do milho, escreve Teobaldo Virgínio (1996) em seu Cabo Verde – Parágrafos do meu Afecto: “É o pilão um dos ecos mais profundos da sociedade caboverdiana de sempre” (p. 63). Atesta Virgínio que o pilão,

Terá surgido com o cultivo do milho nos recuados tempos do povoamento, da reminescência de experiências anteriores, ou já transportados nos barcos dos mercadores da Costa de África e do Brasil.

O pilão é toda uma cultura. Na casa do pobre, na do remediado, na do rico. Do tronco de figueira brava, em princípio, e mais tarde do da mangueira, quando a figueira já morria, é instrmento que não requer tratos de arte não obstante um outro mais apurado pelas mãos de artistas com gosto.

Com um abertura em funil num dos extremos do tronco, aí de metro e pouco, uma espécie de colar recortado a vinte centímetros da base, mais dois paus de laranjeira (os martelos) temos o conjunto dessa máquina primitiva ainda presente nas nossas ilhas.

O pilão assim visto não sugere muita coisa. Mas quem de manhãzinha o ouvisse em actividade, dar-se-ia conta de um engenho com coração, alma e cor. Aqui há tudo: flores, madrigais, contraditas, desafios, amores, cuscus, xerém, cahupa, fongos, papas, brinholas num quadro crioulo que nenhuma outra criação pode dar.

Há pilões de todas as dimensões: o pilãozinho de pilar café, o de moer sal, outro mais pequenino de esmagar malagueta, o alho, o cravo e ainda outro mais acabado da facturação do cancan, tratado do pó de tabaco com o cheirinho de várias essências.

Mas o pilão, o pilãozinho, é o rei da festa Aquele que mais chora quando a nuvem enxuga os olhos. Tinha que ser assim. Um povo de vida centrada na cintura desse velho-pau-amigo como lhe daria vida sem milho, sem emoção das águas de encharcar potes, meladores, canaviais, ladeiras da flor do milho?

Pilão da melhor cachupa que comemos na infância feitas pelos presos do tempo de Nhô Antoninho Leite, carcereiro, na Ponta do Sol. Aqui eram quatro a sei homens a pilar o milho. Qualquer coisa como o ritmo do batuque ou tambores de S. João.

Musculosos presos no trato do seu pão. Cuchiam, esfarelavam, cuzinhavam, temperavam o melhor prato regional que o delegado de Portugal, por dever de ofício e prazer, ia experimentar todas as tardinhas. À esquerda a horta dos legumes que engordavam o prato.

Cadeia de Nhô António Leite, famosa cadeia do pilão, lugar de visitas e cavaco, dos porcos desmesuradamente gordos do farelo de quartas de milho. E ficava no apetite o gostinho a friginato que viria depois.

Cadeia de Nhô Antoninho Leite, de piladores de pequenos azares (fora o milho), os presos que não passavam do quotidiano do pilão e da cachupa a tempero também do ilhéu e da albacora do mar da Ponta do Sol. […]

Pilão, velho amigo da terra sem chuva! (Virgínio, 1996, pp. 63-64)

Ainda, com esta “primitiva máquina”, o pilão, se pode reduzir o milho a partículas menores que são transformadas em farinha grossa, média ou fina. Contudo, esta farinha, pode ser obtida com outras "máquinas primitivas" feitas de pedra. Por exemplo, o moedor de mão, isto é, a famosa “pedra de rala” da minha meninice na zona onde nasci e que me fez homem, sito num regato onde íamos apoquentar as menininhas as espiando perboch aquelas que não traziam cuecas. A «pedra d'rala», também chamada "mó de rebolo" ou "vaivém" é, assim como o pilão (de pedra e pau), uma "primitiva máquina". E lá já ia me esquecendo da "mó volante", outro utensílio com a mesma função, também feito de pedra!

Com a farinha de milho se fazia papa. Outrora adicionava-se abobora à essa boa comida, sendo servida ao almoço, acompanhada, sobretudo, com leite de cabra fresco. Costumava-se guardá-la de um dia para o outro e servi-la ao pequeno almoço em fatias ou frita (Filho, 1997, p. 201). Com a boa papa q'bobra tive excelente almoço e tapei o enorme buraco que tinha aberto no estômago! Valeu a pena, pá!!

Agora o meu jantar! Estou falando da camoca, um prato que se come, ainda hoje, com leite e açúcar, café, chá e, também, em forma bolinhos, cujo nome agora passou-me. Ajudem-me a trazê-lo dos confins da memória. Por favor, socoooorro!

A camoca é feita a partir dos grãos de milho torrado (prentém, como se chama qui em Santo Antão) e esmagados no pilão, na mó ou no rebolo (pedra d’rala) até se transformar numa farinha bem fina que é depurada no balaio de tem-tem, geralmente por mulheres como aquela tal "Antónia de Laura… De balaio de tentém a apurar a farinha…” (Virgínio, 1993).

Na verdade, tudo o que é bom, toda gente tem vontade de o comer. Então, que ninguém nos venha perturbar, inadvertidamente, pretendendo dizer que não têm desejo de comer cachupa, papa ou camoca porque não são comida boa, isto é, prato de má qualidade.

Antes de terminar a degustação filosófica dos três partos da culinária típica cabo-verdiana à base do milho, considera-se que, aos lhos do nosso povo, cachupa, papa e camoca são nada mais que três “pratos desconstruídos” que protegem o “espírito do milho”, empregam e preservam ou mesmo reforçam a intensidade do sabor desse alimento. Milho é a substância, um produto da terra, base dos principais pratos tradicionais do nosso complexo culinário, que apresentam uma combinação de textura completamente transformada e diferenciada. Digamos, pratos que são milho que deixou de ser milho para passar a ser cachupa, papa, camoca... cada um com a sua textura, sabor próprio, tempo de preparação (confeção). Ao fim ao cabo é, em simultâneo, milho vário e singular! Milho sepulcado (salpicado), bem cozido, torrado… assado, é milho diverso, múltiplo! Cru, é milho uno, único, altivo e soberano. Milho, sempre milho, e milho, e milho, e milho... igual a si próprio. Nas nossas cozinhas, nos nossos pratos, no nosso estômago. Mas, antes passado no pilão, na pedra d'rala ou na mó. Assim, termino minhas divagações com uma frase de oiro, citando um ancião com o qual aprendi muito, sobre milho, na infância, em tempos de sementeira em pó: "Óh muêr, mi ê quê govérr d'um casa"!

Bibliografia e Referências

Giuliani, B. (2002). O Amor da Sabedoria – Iniciação à Filosofia. Lisboa: Instituto Piaget.

Lima, K. (2003). Kiki Lima. Lisboa: Caminho. pp. 25-34.

Lopes, B. (1983). A Cachupa Nossa Quotidiana. Ponto & Vírgula, 1. pp. 3-6.

Morin, E. (2003). A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand.

Nascimento, A. B. (2007). Comida: Prazeres, Gozos e Transgressões. Salvador: EDUFBA.

Platão. (2007). A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.

Romano, L. (1983). Famintos. Lisboa: Ulmeiro.

Virgínio, T. (1993). O Meu Tio Jonas. Boston: Novela Caboverdiana.

Virgínio, T. (1996). Cabo Verde – Parágrafos do meu Afecto. Boston: Ruben Melo.

Notas de fim

[i] Eis o link de acesso o livro: https://www.passeidireto.com/arquivo/5203744/comida--prazeres-gozos-e-transgressoes

[ii] Neste parágrafo, o uso predominante do símbolo @ é para indicar a natureza da fonte documental consultada. Fonte em formato digital, acedido, via net.

[iii] Para conhecer melhor este filósofo, consultar o link: https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray

OUTROS TRILHOS DE HISTÓRIA DA ILHA DE SANTO ANTÃO (III): Festa d’guarda-kabésa, p’inxotá Nhá Josefa, ne R’bêra dô Torrre.

Como tínhamos anteriormente publicado em nosso Apontamento, a nossa viagem vai ser longa, demorada, cansativa, na tentativa de divulgação do nosso e vosso projeto Outros Trilhos da História da Ilha de Santo Antão.

Dizem que “cavalo correndo por conta própria não cansa, nunca!” E se assim é, vamos continuar correndo por conta própria, mesmo que não nos deem nem palha, tampouco água. Força de vontade, e reserva no bandulho é o que nós temos!

Atentos ao chão em que estamos pisando, mesmo correndo alguns riscos e com os olhos fitos sempre em frente, direcionados ao nosso foco (a nossa meta), afirmamos, mais uma vez, aqui e agora, que o domínio de investigação onde se enquadra o nosso projeto, é o domínio da história cultural. Estamos nos referindo a um dos domínios da história que, hoje, pelos seus desafios, sejam estes intelectuais e/ou emocionais, no plano académico ou na midia, está sujeito à críticas, problemas e riscos de análise e, quem sabe, ataques vindos de várias direções. E isto deve-se ao fato de que “o historiador, enquanto produtor de um texto, e também o público leitor, consumidor de História, devem assumir a dúvida como um princípio de conhecimento do mundo” (Pesavento, s.d., p. 69). Citando essa mesma autora arriscamos ainda em afirmar que

A racionalidade não explica tudo, operando o historiador com um regime de verdade segundo o qual as conclusões podem ser admitidas como provisórias.

Há mais dúvidas do que certezas, o que compromete o pacto da História com a obtenção da verdade. Esse pacto resta como um valor a atingir, como uma busca sempre renovada, de chegar o mais próximo possível do real acontecido. Mas o resultado é sempre uma versão possível, plausível. Isso por vezes é confundido com a tal postura pós-moderna que pesa como uma acusação sobre a História Cultural: segundo essa abordagem, a História não é ciência nem visa a atingir um conhecimento sobre o passado. Ela seria igual à Literatura, ou seja, visaria a agradar, divertir, oportunizar fruição estética. Não teria maiores preocupações com problemas sociais ou questões políticas maiores – estas, sim, sérias – e só visaria a agradar o público, com uma História-passatempo. (Pesavento, s.d., p. 69)

Realmente, o projeto de investigação que tencionamos empreender no domínio da história, apostado no desenvolvimento de temas no domínio da cultura que já começamos a divulgar e socializar em nosso blog, tem como objetivo, à luz das ideias expressas no trecho acima transcrito, "agradar", "divertir", criar oportunidades para a "fruição estética", enfim, contribuir para edificação de uma “história-passatempo”.

Trata-se de um hobby e nada mais, mas com segundas intenções (boas intenções)! Aqui não estamos sob os condicionamentos de procedimento metodológico e presos às formalidades científicas e académicas da “história que todos contam”. Não é uma história posta ao serviço dos problemas sociais e/ou questões políticas maiores e mais sérias, como diria a autora supramencionado e igualmente nos sugeriu que fizéssemos um ex-discípulo nosso, do Liceu. Informamos que esse discípulo, foi um grande aluno nosso, hoje “homem feito, louvar a Deus!”, um excelente profissional do Direito à busca de oportunidades, bom cidadão cabo-verdiano, um conterrâneo santantonense e também nosso kompas, como diria o Mantókas.

Esse kompas, nos tratando de “meus mestres" e "grandes professores”, em seu comentário post@do diretamente em nosso blog, um esp@ço de p@rtilha e de muita reflex@o, afirmou categoricamente que hoje existe uma “decadência da ilha de Santo Antão, em todos os níveis”. Vejam só meus senhores: decadência de uma ilha, a ilha que nos viu nascer, em todos os níveis!

Trata-se de uma afirmação muito arrojada que, sem bazófia ou lisonja, demonstra que aprendeu muito com as aulas de filosofia que connosco teve no liceu. Com o estudo dessa disciplina conseguiu “sair da caverna”, libertou-se, como uns tantos outros, dos “grilhões da vida”.

Mas, meu kompas, empreender um projeto de investigação sobre a decadência da ilha de Santo Antão, em todos os níveis? Neste preciso momento, abrenuncia! Se tivermos de o fazer um dia, figa conhóta berdolega espanha… O que importa é que o desafio está lançado. No futuro, quem sabe, juntos (eu, tu, ele/ela, nos, vós, eles/elas…), possamos fazer disto um "constructo", para o bem, o “bem comum” da nossa ilha!

Decadência, degradação, abandono, esquecimento, morte e enterro… Nesta hora de festa de finçon de (e ne) sintonton, uma "festa triste" que muitos consideram não ser festa, mas que na realidade é uma festa porque, de acordo com a tradição desta ilha, tem de comportar um momento de patuscada de comes e bebes. Perguntamos: quem não gosta de um bom Kefê d’funto?

Senhores e senhoras, um grogue pe trá boca de mort, pode ser? Vamos! Grogue goela abaixo fazendo clutch clutch clutch, moda ti Kémil irmão de Irmon Toi, que morreu em Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre e foi levado p’ra Tchan d’Ilhéu, diazá…

Passado alguns instantes, escutamos, baixinho, nesta hora de dor e tristeza, uma voz oficiando em nome dos finados, de todos os finados, inclusive o filho que cá em baixo, há dois dias foi “dado à terra”, no Alto de São Miguel: Sans tibi Diminae Rex eterna Glória, Amem[i].

Pegando de novo no desafio que nos foi feito pelo nosso kompas, dizemos que pelo que pensamos e nos ideais em que acreditamos, seria bastante interessante investir na Bildung da história tendo como possível mote a génese e evolução da “morte” da ilha de Santo Antão, tantas vezes anunciada, precocemente, já em tempo colonial, mas hoje mais visível que nunca, porque existe uma degradação desta ilha, em nosso entender, pelo menos, ao nível intelectual (pobreza de espírito). Afirmamos, sem medo e nem tabus, que é uma degradação que se vislumbra há um palmo da nossa testa. Vemos isso, todos os dias, em nossos locais de trabalho… Num simples café ou bar, todos igualmente espaços públicos de socialização e comércio de ideias. Quem diria, Santo Antão!

Vejam que esta ilha, outrora, deu à Metrópole alguns “Cabo-verdianos ilustres”, passe as expressões que tomamos emprestado num amigo de Cabo Verde em tempo colonial (décadas de 50 e 60), o cidadão metropolitano e advogado Dr. António Barros (1961, pp. 34-35). Alguns deles, como redigiu, com provas dadas no domínio da ciência, arte da navegação, defesa militar, política, etc. Temos, a título de exemplo,

… Roberto Duarte Silva […], notável químico e professor em Paris, onde tem uma estátua; […] Simão Alves Juliano [Simão Salvador] […], ilustre marinheiro, que tem um busto na Praça do Comércio, no Rio de Janeiro; Viriato Gomes da Fonseca […], general, deputado e vogal do antigo Conselho Colonial. […]

Como se vê, ministros, militares […], professores, homens de ciência, devendo salientar-se, sobretudo, o cientista dr. Roberto Duarte Silva, honrado com um busto em Paris, o que, só por si, em uma homenagem à altitude científica do seu espírito”. (Barros, 1961, 34-35 grifos nossos)

Mas, por agora não é nossa intenção imiscuirmos-nos em assuntos da história social e política, mesmo que estejam esses motes de investigação histórica a trespassar a nossa frente e sintamos um pouco à vontade nestas matérias. Não são o nosso Foco. Quem sabe, um dia, possamos nos aventurar por essas bandas. Mas atenção! Isso, em nosso entender, só quando tivermos ganhado o juízo suficiente, mais velhos e demasiadamente experimentados em investigação histórica.

Esta recusa, justifica-se pelo fato de não desejamos ser condenados ao ostracismo ou à morte aqui na Povoação da Santa Cruz, (Vila da Ribeira Grande a partir de 1732, Puvoçon há uns anos e Puva hoje) como na antiga Grécia, em pleno contexto de uma democracia ateniense. Se bem que gostaríamos de ter o traquejo de um Sócrates, Platão ou Aristóteles! Mas, não sendo possível, contentemos com as lições dos sofistas…

Fechado esse parêntese e para nos esquivarmos dos alentos e ímpetos dos que se dizem ser eles especialistas em história, os únicos detentores do conhecimento histórico (história da arte, como nos afirmaram!) e que mesmo sendo especialistas, ainda esses "cérebros" ou "cabeças bem cheias" não tiveram a coragem suficiente de usar os seus títulos académicos e aquisições (graduações, pós-graduações, outros títulos mais) e suas aquisições e competências para dar provas em investig@ção histórica, criando assim, como nós, um blog para efeito de p@rtilha e socializ@ção das suas realizações e ideias (boas ideias como condição, exigimos nós!) no campo do saber histórico, que corresponde à sua "zona de conforto". Arriscar nunca é demais para um professor (primário, secundário ou universitário) que pelo seu papel que desempenha no domínio cultural e social, tem de ser empreendedor, por natureza.

E nós, assumindo na plenitude os nossos saberes, como professores empreendedores em ciências humanas e sociais, informamos que a nosso modo de fazer história não vai de encontro à história que “todos contam” e a maioria faz, pensa e defende. É uma história que vai de encontro àquilo que é a história hoje, direcionada para várias linhas de investigação, sendo uma dessas direções as vivências do mundo sensível, associadas ao simbólico e ao fantástico. É um tipo de história muito soft, descomprometida, não académica. Ou seja, uma história-passatempo associada às áreas como antropologia, etnografia, sociologia, filosofia, literatura e agora, num mudo cada vez mais globalizado e prospetivo, surge-lhe como parceiro certo, uma grande colaboradora (ferramenta) as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Estamos nos referindo à história cultural e não a história política ou àquela que se ensina atualmente no liceu.

A propósito daqueles que defendem cegamente a ideia de especializações em história, fomentando a “unidimensionalidade” do pensamento, citamos Edgar Morin (2003, p. 88) para defender o nosso projeto de investigação em história cultural. Este sim, um trabalho que vai de encontro à “pluridimensionalidade” do pensamento e, escrupulosamente, rege-se pelos ditames de uma “reforma de pensamento”. Com base neste (sociólogo, historiador e filósofo) argumentando, defendendo que,

Como todas as coisas são causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas são sustentadas por um elo natural e impercetível, que liga as mais distantes e as mais diferentes, considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes…

Há, efetivamente, necessidade de um pensamento: […] que compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo e que o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes; […] que reconheça e examine os fenómenos multidimensionais, em vez de isolar; de maneira mutiladora, cada uma de suas dimensões; […] que reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente solidárias e conflituosas (como a própria democracia, sistema que se alimenta de antagonismos e ao mesmo tempo os regula); […] que respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade.

É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto. De fato, a reforma do pensamento não partiria de zero. Tem seus antecedentes na cultura das humanidades, na literatura e na filosofia, e é preparada nas ciências. (Morin, 2003, p. 88)

Depois dessas longas considerações (algumas delas farpas, e por isso desculpas a quem não merece ouvi-las, outros esclarecimentos necessários e, desde já perdão por toda essa maçada de leitura, mas infelizmente inevitável!), passemos agora, sem mais delongas, para o estudo do tema anunciado no subtítulo do nosso artigo. Se já estiverem perdidos por causa desses tantos rodeios, chamamos atenção que estamos falando da festa de guarda-kabésa, uma outra “celebração festiva sazonal” (Luchini, s.d.) que se realiza em Santo Antão e também nas outras ilhas irmãs.

Percorrer sobre os trilhos da história dessa festa, requer, sem dúvida, fazer um trabalho histórico na vertente popular, sentimental e oral (folclórica). Referimos-nos, concretamente, à história sobre as estórias e contos que, associados à certas crendices e superstições do nosso povo, alimentam o espírito do tempo que é caraterístico de certas manifestações culturais da ilha de Santo Antão, como a festa de guarda-kabésa, por exemplo.

Informamos que este artigo agora dedicado ao estudo dessa festa é apenas um parêntese (um longo parêntese, o que já era para nós previsível!) que abrimos a fim de podermos compreender melhor a essência da festa de batizado.

A propósito de estórias, superstições e crendices da ilha de Santo Antão, um dos seus domínios de atuação é o “bruxedo”, como dizem, “encantamento”, sustentado na ideia de que existem bruxas, isto é, “pessoas que têm efeitos maléficos” e o poder mágico ou sobrenatural de “comer uma criança” (Silva, 1998). É esta crença um dos motes, se não o principal motivo, que sustenta a realização da festa de guarda-kabésa, nesta ilha, em Santiago e nas outras ilhas do arquipélago de Cabo Verde.

Ciente dessa crendice nas bruxas, surge-nos agora uma necessidade, a necessidade de compreendermos melhor os significados de conceitos como "bruxa", "bruxaria, "feitiçaria", o que requer uma clarificação dos mesmos no campo lexical e semântico. Pelo que atestam os autores Cabot & Cowan (1992) “Bruxa” é uma palavra

…deliciosa, impregnada de antiquíssimas memórias que remontam aos nossos mais remotos ancestrais, que viveram em estreito contato com os ciclos naturais e apreciaram o poder e a energia que compartilhamos com o cosmo. A palavra Bruxa pode instigar essas lembranças e sentimentos, até no espírito mais cético.

A própria palavra evoluiu através de muitos séculos e culturas. Há diferentes opiniões sobre as origens da palavra inglesa Witch (bruxa). No anglo-saxão antigo, wicca e wicce (masculino e feminino, respectivamente) referem-se a um ou uma vidente, ou aquele (ou aquela) que pode prever informações por meio da magia. Dessas palavras radicais derivamos a palavra wicca, um termo que muitos na Arte usam hoje para se referirem às nossas crenças e práticas. Wych em saxão e wicce em inglês arcaico significam “girar, dobrar, moldar”. Uma palavra radical indo-europeia ainda mais antiga, wic, ou weik, também significa “dobrar ou moldar”. Como Bruxas, dobramos, subjugamos as energias da natureza e da humanidade para promover a cura, o crescimento e a vida. Giramos a Roda do Ano à medida que as estações passam. Moldamos nossas vidas e ambientes para que promovam as boas coisas da Terra. A palavra Witch também pode ter a origem na antiga raiz germânica wit – saber. E isso fornece igualmente um certo insight sobre o que é uma Bruxa – uma pessoa de saber, versada em verdades científicas e espirituais.

Nas origens de muitas línguas, o conceito de “Witch” fazia parte de uma constelação de vocábulos para significar wise (sábio) ou “wise ones” (os sábios). Em inglês, vemos isso com extrema clareza na palavra magic, a qual deriva do grego magos e da palavra persa arcaica magus. Ambas estas palavras significam “vidente” ou “feiticeiro”. No inglês arcaico, o vocábulo wizard significava “o que sabe”. Em muitas línguas, Bruxa é a palavra encoberta nos termos comuns, cotidianos, para sabedoria. Em francês, a palavra para parteira é sage-femme, “mulher sábia”.

A sabedoria enriquece a alma, não apenas o espírito. E diferente da mera inteligência, informação e sagacidade, que só residem na mente. A sabedoria vai mais fundo do que isso. Quando o cérebro, com sua multidão de fatos e peças de informação, deixa de existir, a alma persistirá. A sabedoria imarcescível da alma sobreviverá.

A palavra grega para a alma é psyche. Pensamos frequentemente nos psíquicos como indivíduos talentosos e raros porque podem usar como fonte essa sabedoria universal, mas o dom não é raro. Todos nós o possuímos; cada um de nós é um indivíduo dotado de alma. Todos dispomos de poderes psíquicos ou poderes anímicos, e cada um de nós pode reaprender – ou recordar – como usá-los.

Embora homens e mulheres compartilhem do poder da magia, a palavra Witch tem estado mais comumente associada a mulheres do que a homens; no entanto, os homens na Arte são também denominados Witches (Bruxos). Durante a Era das Fogueiras, 80% dos milhões de pessoas que foram queimadas vivas por prática de feitiçaria eram mulheres. Ainda hoje, a maioria dos praticantes da Arte são mulheres, embora esteja aumentando o número de Bruxos. Há uma boa razão para pensar na Feitiçaria como uma Arte feminina. O poder de uma Bruxa ocupa-se da vida, e as mulheres estão biologicamente mais envolvidas na geração e sustento da vida do que os homens. Não é uma coincidência que quanto mais homens se fazem presentes no momento do parto e assumem responsabilidades na assistência ao bebê recém-nascido, maior é o número de homens que se interessam pela Arte. O espírito dos tempos está levando homens e mulheres a restabelecerem a ligação com os mistérios da vida que se encontram nos ritmos naturais da mulher, da Terra e da Lua – pois os mistérios da vida são os mistérios da magia.

A magia é o conhecimento e o poder que promanam da capacidade de uma pessoa para transferir a seu talante a consciência para um estado inabitual, visionário, de cognição ou percepção inconsciente. Tradicionalmente, certos meios e métodos têm sido usados para causar essa transferência: dança, canto, música, cores, aromas, percussão de tambores, jejum, vigílias, meditação, exercícios respiratórios, certos alimentos e bebidas naturais, e formas de hipnose. Ambientes espetaculares e místicos, como bosques, vales e montanhas sagrados, igrejas ou templos, também alterarão a consciência. Em quase todas as culturas alguma forma de transe visionário é usada para os rituais sagrados que abrem as portas para a Inteligência Superior ou para o trabalho mágico.

Desde os tempos neolíticos, a prática da Feitiçaria sempre gravitou em torno de rituais simbólicos que estimulam a imaginação e alteram a consciência. Rituais de caça, experiências visionárias e cerimônias de cura sempre tiveram lugar no fértil contexto dos símbolos e metáforas próprios de cada cultura. Hoje, as meditações e sortilégios de uma Bruxa continuam essa prática. O trabalho de uma Bruxa é trabalho mental e utiliza poderosas metáforas, alegorias e imagens para revelar os poderes da mente. Os índios Huichol do México dizem-nos que a mente possui uma porta secreta a que chamam nierika. Para a maioria das pessoas, ela permanece fechada até o momento da morte. Mas as Bruxas sabem como abrir e transpor essa porta ainda em vida e trazer de volta, através dela, as visões de realidades não ordinárias que propiciam finalidade e significado à vida.

As imagens e os símbolos da Feitiçaria possuem uma qualidade misteriosa e mágica porque tocam em algo mais profundo e mais misterioso do que nós próprios. Desencadeiam verdades perenes represadas no inconsciente, as quais […] fundem-se com as respostas instintivas do reino animal e podem abranger até a criação inteira. O conhecimento mais profundo, do outro lado da nierika, é sempre conhecimento do universo. Está sempre presente, ainda que, como a chama de uma vela na luz ofuscante do sol, pareça invisível e incognoscível. Mas a magia transporta-nos para esses domínios profundos do poder e do conhecimento. Ela nos leva a mergulhar na suavidade do luar, onde a chama de uma vela cintila constante. Pode fazer nos transpor a nierika e depois trazer-nos outra vez de volta.

Os conhecimentos profundos que provêm do inconsciente nem sempre podem ser expressos em palavras; requerem frequentemente a poesia, o canto e o ritual. Algures no centro da alma humana existe um senso de identidade que jamais pode ser transmitido somente por palavras de um ser humano para outro. Cada um sabe haver em si muito mais do que pode ver ou expressar, tal como sabe haver no universo mais do que atualmente compreende. Na melhor das hipóteses, o indivíduo só pode fornecer alusões e lampejos do seu eu mais profundo através das coisas de que gosta, daquilo que teme, do modo como se desempenha, da forma como sorri. Guardado no centro do seu ser está o segredo do que ele é e do modo como se relaciona pessoalmente com o resto do universo.

O conhecimento que uma Bruxa tem de si mesma, da natureza, do poder divino que transcende o próprio cosmo pode expressar-se melhor através do mito, símbolo, ritual, drama e cerimônia […]. E verificamos assim que, desde os tempos mais remotos, homens e mulheres virtuosos de todas as culturas criaram práticas ricas em símbolos e metáforas que a mente inconsciente reconhece e entende intuitivamente: tambores, gemas, penas, conchas, varas de condão, taças, caldeirões, ferramentas sagradas e vestimentas feitas de plantas sagradas, animais e metais repletos de poder. São essas as imagens que revelam os padrões de conhecimento que estão subjacentes no universo físico. São essas as imagens que nos conduzem ao poder secreto que se oculta no centro das coisas, incluindo os nossos próprios corações. Com esses ritos e imagens podemos – como dizem as Bruxas – ‘puxar para baixo a Lua’. (Cabot & Cowan, 1992, pp. 26-30)

Queremos anunciar que o subtítulo completo deste artigo é Festa d’guarda-kabésa, p’inxotá Nhá Josefa… Kel bruxa de rób ézéd ê k’te k’mê nó gót, ne kôtchôrr, ne Fernendin di meu, nhê primer amor; Kantamás, pá ká k’mé kel ónje d’ Bia de Silvestra, um mês e pôc dia d’pôs de sê dia de sét ne R’bera dô Torre. Daí que pedimos licença aos nossos leitores e, ao próprio autor da obra consultada (Dias, 2006) o nosso pedido de autorização (com humildade, responsabilidade, motivação plausível e boas intenções) para transcrevermos na íntegra a sua e, neste caso, a nossa “estória da Nhá Josefa”, uma estória, para nós, mut séb, mas para muitos pode ter o sabor de “grog máfe que ‘Ntône Rôbôc anda entornando goela abaixo”, isto é, concretamente para aquelas pessoas que ainda acreditam em bruxas, em pleno século XXI, era da "Electra". Electra sim! Mas, menos nos dias chuvosos e na hora de cobrar a fatura. Agradecendo à ela diria 'luz pógód, czement órmód', o nosso Djunga, Pé Jôn Rezlina (João Nascimento Medina, 1914-2002), uma grande figura de Ribeirinha de Jorge, residindo eternamente hoje, no Alto de São Miguel. Paz na tua alma, Djunga!

Essa estória é um caso de bruxedo na Ribeira da Torre[ii], uma das principais ribeiras do concelho da Ribeira Grande, que começa esconjurando uma senhora (uma bruxa até nosso familiar, por afinidade, por isso muito cuidado!) que muita gente, assim como o próprio autor ainda ‘huminha’ e nós um “gron d’mi” como nos chamava César, "o desgraçado"… também pensávamos, inclusive o próprio malogrado César, a nossa Tia Gina (que ingrata!) e outros kompas d'infância em Fajã Domingas Benta, ser ela um fetcêra d’rób ezéd. Começa assim essa estória:

Figa cónhota berdolega espanha! Dedos em cruz atrás das costas, os passos voando lestos na estrada empoeirada do vale, á caminho da escola do Marrador. Mi’m n’tem poder c’mim, Nhá Josefa! Coração palpitando. Medo. Ninguém ao redor, chiça! E a casa de Nha Josefa mais perto. Cada vez mais perto. Já vejo a porta da cozinhóla. Hoje o César não me esperou, o desgraçado, mas ele me para! Figa cónhota berdolega espanha figa cónhota berdolega espanha! Quem é o vulto preto no corredor da casa? Será ela, meu Deus? Ave Maria cheia de cheia de graça… Rezo em silêncio para espantar o medo. E a lembrança das histórias de ontem à tardinha na soleira da porta, que justo agora teimam em alfinetar-me o juízo, os olhos vidrados daquele anjo de Bia de Silvestra, vocês viram? Coitadinho, apenas um mês e cinco dias! Eu não quero botar falso em ninguém, mas… Olha a boca, comadre!, coitado é esteira e saco de larau. Agora ele está no regaço de Virgem Maria! Ah!, qual estória, o que é verdade tem de ser dito então vocês não viram como ficou o cabelo daquela filha de Tanha de Lombo de Pico? Bastou ela passar a mão na cabeça da pobrezinha e… E aquela luz que, ‘Ntône Rôbôc viu no outro dia de madrugada entrando pela janela da casa, ahhhann?! Bando de b’jenerentas, o que ele viu foi a luz de grog máfe que ele anda entornando goela abaixo hora sim hora não! A mim, Gregória de Nhô Piduca, ela não mete medo (e o facão riscando a pedra de molar em faíscas de raiva e revolta...)

Era sempre assim, quando passava pela casa de Nhá Josefa, a caminho da escola. Sempre esta angústia e este medo, que só terminava quando dobrava a curva à frente de Nhá Maria d’Antónia, já em Marrador. A pequena asa [sic, mas deduzimos tratar-se não da asa, asa da bruxa pelo simples fato de poder voar através da sua arte, mas sim casa, a casa onde; trata-se de um erro de digitação], coberta de palha-tinguinha, com uma casinha ao lado, ficava mesmo em cima do caminho a alguns metros no topo de um pequeno promontório ali na Boca de patinhas, perfilando-se entre as mangueiras da encosta como sentinela.

Morríamos de medo do olhar de Nhá Josefa, a quem as pessoas diziam ser uma das mais tenebrosas e insaciáveis bruxas daquelas redondezas (Manél de Jóna Chica, entre um grogue e outro, ter visto o rabo de Nhá Josefa entrando pela pequena janela do sobrado, num dia de madrugada quando ia a caminho trapiche de Jôn d’Canda, e que só escapou de ser comido vivo porque sacou rapidamente uma mãozada de sal que traz sempre no bolso!). Mamãe brigava feio comigo por acreditar nessas leviandades. Que ela era uma mulher de bem, que ninguém tinha o direito de levantar essas calúnias, que essas coisas de bruxa não existiam, etc. etc. Uma vez até levei umas varadas quando recebeu queixume de que eu tinha fugido em correria desastrada de Nhá Josefa, como se ela fosse gongon (na verdade ela me tinha chamado, para levar um recado à minha mãe – como vim a saber depois – mas o pavor levantou-me os pés do chão e voei ribeira abaixo, parando apenas quando cheguei à esquina da casa de Jóna Tosa em fajã de Trás…)

Anos depois regressei à ilha, homem feito e já sem medo de bruxas. A Electra já tinha acabado com as bruxas e gongons no fundo dos caboucos, e, numa das caminhadas pelo valecom omeu irmão mais velho, fui encontrar Nhá Josefa descansando à sombra das mangueiras debaixo da sua casa. Parei ali com ela alguns minutos numa alegre cavaqueira, ela espantando-se pelo menino cabeçudo que sempre por ela passava a correr (ah se adivinhasse porquê!!) e agora tinha virado homem louvar-a-Deus! Fui caminhando depois pela mesma estrada empoeirada da minha adolescência, sorrindo em silêncio… (Dias, 2006, p. 29)

Essa estória de Nhá Josefa fala dos atos de bruxaria no Vale da Ribeira da Torre, Santo Antão, atos que segundo Manzanares (s.d., p. 43) têm um “carácter fantástico e medonho”. E isso se explica,

…pelo facto de serem resultantes da crença e prática relacionadas com supostos poderes mágicos de algumas pessoas com o objectivo de alterar o curso normal dos acontecimentos. Cientificamente ainda que alguns historiadores se inclinem para considerar a bruxaria como fragmento de uma cultura matriarcal, a maioria prefere interpretá-la como um fenómeno de indiscutível oposição ao cristianismo. O facto é que são inegáveis a relação da bruxaria com os movimentos esotéricos, ocultistas e satânicos. Tanto a Bíblia como autores cristãos de todas as épocas, indicam o seu caracter maléfico em todas e em cada uma das suas manifestações, bem como da sua impossibilidade de conciliação com o cristianismo. (Manzanares, s.d., p. 43)